目錄

明朝軍事體系探析:從中央到地方的軍階架構

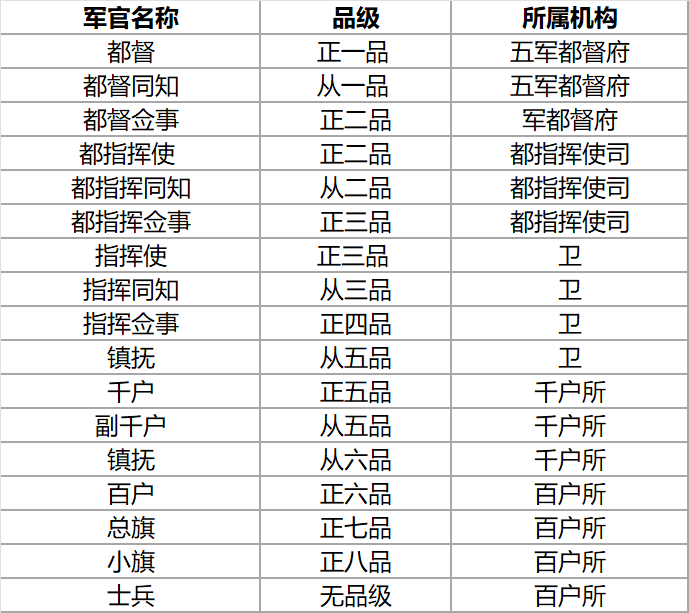

明朝的軍階制度堪稱中國歷史上最為嚴密而複雜的軍事體系之一,從中央的五軍都督府到地方的衛所制度,形成了一個環環相扣的完整指揮鏈。這個體系不僅體現在官職名稱的多樣性上,更反映在嚴格的晉升管道與職權劃分中。以中央為例,最高軍事機構五軍都督府下設前、後、左、右、中五軍,各由都督統領,這些都督多由功勳卓著的將領擔任,直接對皇帝負責。地方上則實行衛所制,全國設有數百個衛,每個衛下轄數個所,形成金字塔式的管理結構。軍官的品級從正一品的大都督到從九品的百戶,共分為九品十八級,每個級別都有明確的職責範圍和待遇標準。特別值得注意的是,明朝還設立了專門的武選司來管理軍官銓選,並制定了嚴格的世襲與考課制度,確保軍隊始終掌握在皇帝手中。這種精密的設計不僅展現了明朝軍事組織的嚴謹性,更凸顯出朱元璋及其後繼者對「以文制武」理念的貫徹,以及對軍隊絕對控制的強烈意志。透過對軍階層級結構與運作模式的剖析,我們可以更深入地理解明朝如何透過制度設計來維持龐大帝國的軍事穩定。

明朝軍階制度

探索大明王朝的軍事等級體系

明朝軍階詳覽

中央軍事機構設置

明朝中央軍事機構以五軍都督府為核心,分為中、左、右、前、後五個都督府。這些機構直接聽命於皇帝,負責全國軍隊的管理與調度。

|

機構層級 |

主要職位 |

品級 |

職權範圍 |

|---|---|---|---|

|

都督府 |

左都督 |

正一品 |

最高軍事指揮權 |

|

都督府 |

右都督 |

正一品 |

次高軍事指揮權 |

|

都督府 |

都督同知 |

從一品 |

協助都督處理事務 |

|

都督府 |

都督僉事 |

正二品 |

分管特定軍事事務 |

地方軍事組織架構

明朝為了有效管理龐大的軍事體系,在各省設立了都指揮使司(簡稱都司),作為地方最高軍事指揮機關。這個制度始於洪武年間,當時全國共設有16個都司,後來隨著疆域擴張和行政區劃調整,數量有所增減。都指揮使司不僅負責統轄轄區內的衛所軍隊,還要管理軍戶、軍屯等事務,可說是地方軍政合一的權力中心。

在組織架構上,都指揮使司設有都指揮使(正二品)、都指揮同知(從二品)、都指揮僉事(正三品)等主要官員。這些武官大多由中央直接任命,確保朝廷對地方軍隊的控制。都司之下再分設衛(約5600人)、千戶所(約1120人)、百戶所(約112人)等基層軍事單位,形成層級分明的軍事網絡。每個衛所都有固定的駐地和防區,士兵平時務農、戰時出征,這種軍屯制度既減輕國家財政負擔,又能維持龐大的常備軍。

特別值得一提的是,明朝還設立了行都指揮使司和留守司等特殊軍事機構。前者主要設在邊疆要地,如大同、遼東等地,加強邊防力量;後者則設在南京、鳳陽等陪都,負責守衛皇室陵寢和重要設施。這種因地制宜的軍事佈局,充分展現了明朝軍事制度的靈活性和實用性。

都指揮使司職位設置

|

職位名稱 |

品級 |

職責說明 |

|---|---|---|

|

都指揮使 |

正二品 |

統轄全省軍務 |

|

都指揮同知 |

從二品 |

輔佐都指揮使 |

|

都指揮僉事 |

正三品 |

分管特定軍務 |

|

掌印官 |

不固定 |

負責印章管理 |

|

僉書官 |

不固定 |

處理文書工作 |

衞所制度詳解

明朝實行獨特的衞所制度,這套軍事體系設計相當縝密,將全國軍隊劃分為數百個衞所單位。每個衞所就像一個小型軍事基地,不僅負責駐地防務,還要兼顧屯田生產,真正做到「兵農合一」的自給自足模式。

具體來說,每衞標準編制為5,600人,下轄五個千户所,每個千户所編制1,120人。千户所再細分為十個百户所,每個百户所編制112人,形成嚴密的三級管理架構。這種金字塔式的軍事組織,讓朝廷能有效掌控全國數百萬軍力。

特別的是,衞所軍士都是世襲的軍户,父死子繼,形成特殊的軍户家族。他們平時在駐地耕種屯田,戰時則拿起武器作戰。這種制度既減輕朝廷財政負擔,又能確保兵源穩定,可說是明朝維持近三百年國祚的重要支柱。

不過到明朝中後期,隨着軍户逃亡增多和屯田制度敗壞,衞所制逐漸失去原有功能,最後被募兵制取代。但不可否認,這套制度在明初確實發揮了極大的國防效益。

|

單位級別 |

編制人數 |

主官職稱 |

品級 |

|---|---|---|---|

|

衞 |

5,600人 |

指揮使 |

正三品 |

|

千户所 |

1,120人 |

千户 |

正五品 |

|

百户所 |

112人 |

百户 |

正六品 |

|

總旗 |

50人 |

總旗官 |

正七品 |

|

小旗 |

10人 |

小旗官 |

從七品 |

軍階與文官品級對照

明朝初期武官地位普遍高於同級文官,這種情況到中後期才發生變化。以下為典型對照案例:

|

武職 |

品級 |

對應文職 |

品級 |

|---|---|---|---|

|

左都督 |

正一品 |

無直接對應 |

– |

|

都指揮使 |

正二品 |

兵部尚書 |

正二品 |

|

指揮使 |

正三品 |

按察使 |

正三品 |

|

千户 |

正五品 |

知州 |

從五品 |

|

百户 |

正六品 |

知縣 |

正七品 |

輔助軍事職位設置

在明朝龐大的軍事體系中,除了大家熟知的總兵、副將等主要指揮職位外,其實還存在著一整套完善的輔助職務系統。這些職位雖然不像前線將領那樣威風凜凜,卻是維持軍隊正常運作不可或缺的關鍵角色。

以文書工作為例,軍中設有專門的”經歷”一職,負責處理往來公文、記錄軍情要務。這些文職人員通常具備相當程度的文墨功夫,能夠準確傳達上級指令,並將部隊狀況如實上報。他們的工作看似平凡,卻直接影響著軍隊的指揮效率。

在司法方面,明朝軍中設有”斷事官”等職位,專門處理軍中違紀案件。這些司法官員不僅要熟悉《大明律》中的軍法條文,更要懂得如何在嚴明軍紀的同時,兼顧人情世故。他們往往需要深入軍營調查取證,處理從偷竊軍糧到臨陣脫逃等各種案件。

此外,軍中還設有負責後勤補給的”管糧官”、管理軍械的”管器官”等職位。這些輔助職務各司其職,共同構成了明朝軍事系統的完整架構,確保軍隊能夠在和平時期維持訓練,戰時迅速投入作戰。可以說,沒有這些幕後人員的辛勤付出,明朝的軍事力量就難以有效運作。

都指揮使司輔助職位

|

職位 |

品級 |

職責範疇 |

|---|---|---|

|

經歷 |

正六品 |

文書處理 |

|

都事 |

正七品 |

日常事務 |

|

斷事 |

正六品 |

軍事司法 |

|

司獄 |

從九品 |

監獄管理 |

衞所輔助職位

|

職位 |

品級 |

職責範疇 |

|---|---|---|

|

鎮撫 |

從五品 |

軍紀監督 |

|

經歷 |

從七品 |

文書工作 |

|

吏目 |

從九品 |

檔案管理 |

實際案例舉隅

根據明代官方記載,可見到各級軍事職位的具體任命情況:

|

姓名 |

擔任職務 |

品級 |

任職時間 |

|---|---|---|---|

|

寧正 |

右軍左都督 |

正一品 |

洪武22-24年 |

|

徐司馬 |

中軍都督僉事 |

正二品 |

洪武22-24年 |

|

胡旻 |

遼東都指揮使 |

正二品 |

洪武22-24年 |

|

沙不丁 |

大寧衞指揮使 |

正三品 |

洪武22-24年 |

軍事編制詳情

明朝軍隊的組織架構相當嚴謹,採用了標準化的編制系統,這種制度在當時可說是相當先進的管理方式。根據《明會典》記載,明朝軍隊的基本單位是「衛」,每個衛下轄5個「所」,而每個所又分為10個「百戶所」。這種層級分明的組織架構,讓軍隊管理變得更加系統化。

具體來說,一個標準的衛所編制約有5,600人,其中包括:

– 指揮使1人(正三品)

– 指揮同知2人(從三品)

– 指揮僉事4人(正四品)

– 鎮撫2人(從五品)

– 千戶10人(正五品)

– 百戶20人(正六品)

– 總旗100人

– 小旗500人

– 普通士兵約4,960人

這種固定的人數編制不僅方便朝廷進行兵力統計和糧餉發放,更有利於戰時的兵力調度與指揮。明朝還建立了詳細的軍籍制度,每個士兵都有專屬的軍籍檔案,記錄其家庭背景、服役狀況等資訊,進一步強化了軍隊管理的精確性。

值得一提的是,明朝在不同時期也曾調整過軍隊編制,例如永樂年間為了應對北方邊防需求,特別加強了邊境衛所的兵力配置。這種靈活調整的能力,展現了明朝軍事制度的成熟與彈性。

|

軍事單位 |

下轄單位數量 |

標準編制人數 |

|---|---|---|

|

都指揮使司 |

轄若干衞 |

視地區而定 |

|

衞 |

5個千户所 |

5,600人 |

|

千户所 |

10個百户所 |

1,120人 |

|

百户所 |

2個總旗 |

112人 |

|

總旗 |

5個小旗 |

50人 |

|

小旗 |

– |

10人 |

明朝軍事系統的權力制衡機制與軍階制度解析

明朝的軍事系統設計充分體現了中國傳統政治思想中的權力制衡理念,透過精密的制度安排確保皇權穩固。以下將深入探討其運作機制與歷史背景:

權力分立的核心設計

明朝建立了一套獨特的軍事指揮體系,將調兵權與統兵權徹底分離:

-

兵部職能詳解

-

負責全國軍隊的編制、裝備與後勤補給

-

掌管武官選授、考課及軍令頒布

-

具有調動軍隊的權力,但不得直接指揮作戰

-

設有武選、職方、車駕、武庫四清吏司分管各項軍務

-

五軍都督府運作機制

-

分為中、左、右、前、後五府,各設左右都督

-

負責軍隊的日常管理與訓練

-

戰時可受命統兵出征,但無權自行調動軍隊

-

各都督府互相牽制,避免權力集中

制衡體系的歷史演變

這套制度並非一蹴可幾,而是經過明初政治鬥爭的洗禮:

-

洪武年間的制度改革

-

廢除元代樞密院制度

-

分拆大都督府為五軍都督府

-

確立”將不專兵,兵不私將”原則

-

永樂時期的調整

-

加強兵部權限

-

設立京營三大營制度

-

建立宦官監軍體系作為額外制衡

-

中後期的發展

-

文官地位提升,督撫制度形成

-

衛所制度逐漸崩壞

-

募兵制取代世兵制

軍階制度的組織架構

明朝軍階制度融合前代經驗並加以創新,形成嚴密體系:

中央層級

-

五軍都督府都督(正一品)

-

都督同知(從一品)

-

都督僉事(正二品)

地方指揮系統

-

都指揮使(正二品)

-

都指揮同知(從二品)

-

都指揮僉事(正三品)

衛所基層編制

-

指揮使(正三品)

-

指揮同知(從三品)

-

指揮僉事(正四品)

-

千戶(正五品)

-

副千戶(從五品)

-

百戶(正六品)

特殊軍事單位

-

總兵官(無固定品級)

-

副總兵

-

參將

-

遊擊將軍

制度成效與歷史影響

這套軍事制度在明朝前期發揮顯著作用:

-

積極效果

-

有效防止將領擁兵自重

-

維持中央對地方軍隊的控制

-

為”仁宣之治”提供安全保障

-

後期弊端

-

過度制衡導致指揮效率低下

-

衛所軍戶制度崩壞

-

應變外患能力不足

-

歷史地位

-

中國古代軍事制度的集大成者

-

影響清代八旗制度設計

-

為現代軍事管理提供歷史借鑑

明朝軍事制度展現了傳統中國政治智慧,其權力制衡理念至今仍值得深入研究。透過對這套制度的理解,我們能更全面把握明代政治運作的特質與局限。

中央軍事機構

|

機構名稱 |

最高長官 |

品級 |

職責 |

|---|---|---|---|

|

五軍都督府 |

左/右都督 |

正一品 |

統領全國衞所軍隊 |

|

兵部 |

兵部尚書 |

正二品 |

軍事行政與武官任免 |

地方軍事編制

|

層級 |

主官職稱 |

品級 |

統轄範圍 |

|---|---|---|---|

|

都指揮使司 |

都指揮使 |

正二品 |

省級軍事單位 |

|

衞 |

指揮使 |

正三品 |

5600名軍士 |

|

千户所 |

千户 |

正五品 |

1120名軍士 |

|

百户所 |

百户 |

正六品 |

112名軍士 |

軍階特色

-

世襲與流官並存:衞所軍官多世襲,都督府官員由朝廷任命

-

散階與實職分離:武官可獲「驃騎將軍」(正二品散階)等虛銜

-

勳爵制度:戰功卓著者授「上柱國」(正一品勳)等榮譽稱號

明朝軍階體系強化了中央集權,但後期因衞所制崩壞導致戰鬥力下降。此制度深刻影響清代綠營編制,成為中國傳統軍事組織的典範之一。

明朝軍階體系如何劃分?詳細解析武官等級制度

明朝的軍階體系相當嚴密且層級分明,以「五軍都督府」作為最高軍事管理機構,負責全國軍隊的指揮與調度。這個體系不僅規範了武官的等級制度,更嚴格區分為九品十八級,每個品級又細分為正、從兩級,形成一套完整的晉升體系。

在武官類別上,明朝特別區分為「世襲武職」與「流官武職」兩大系統。世襲武職主要授予功臣後代,可以世代承襲,如衛所指揮使等職務;而流官武職則由朝廷直接任命,定期考核調動,如總兵、參將等職位。這種雙軌制度既保障了功臣家族的權益,又能確保軍隊的實際指揮權掌握在朝廷手中。

值得注意的是,明朝還設有特殊的「勳爵」制度,對戰功顯赫的武將授予公、侯、伯等爵位,這些爵位雖然不直接對應具體軍職,但在實際權力和地位上往往高於一般武官。此外,明朝中期以後還出現了「經制官」與「非經制官」的區別,反映出軍事制度的演變與調整。

以下表格詳細列出主要武官品階與對應職務,從正一品的大都督到從九品的巡檢,完整呈現明朝武官體系的層級結構:

|

品級 |

正/從 |

武官職稱 |

統轄範圍 |

|---|---|---|---|

|

正一品 |

正 |

左/右都督 |

五軍都督府最高長官 |

|

從一品 |

從 |

都督同知 |

輔佐都督處理軍務 |

|

正二品 |

正 |

都督僉事 |

分管各都指揮使司 |

|

從二品 |

從 |

都指揮使 |

行省級軍事長官 |

|

正三品 |

正 |

指揮使 |

衞所最高指揮官 |

|

從三品 |

從 |

指揮同知 |

輔佐指揮使管理衞所 |

|

正四品 |

正 |

千户 |

統領1120名軍士 |

|

從四品 |

從 |

副千户 |

輔佐千户 |

|

正五品 |

正 |

百户 |

統領112名軍士 |

明朝實行「衞所制」,基層軍官如百户、總旗(正六品)、小旗(從七品)負責日常練兵與屯田。高級武官多由世襲勳貴擔任,而流官則通過武舉選拔。軍階晉升需考核戰功與資歷,品級直接影響俸祿與儀仗規格。

何人能在明朝擔任高階武官?資格與條件分析

明朝高階武官的選拔制度嚴格,何人能在明朝擔任高階武官?資格與條件分析需從世襲、軍功、科舉等多方面探討。以下為主要資格與條件:

|

資格類型 |

具體條件 |

備註 |

|---|---|---|

|

世襲軍職 |

父輩為高階武官者可承襲職位(如衞所指揮使) |

需通過兵部考核 |

|

軍功晉升 |

累積戰功達一定標準(如斬首級、收復失地) |

需經都督府審核 |

|

武科舉出身 |

通過武鄉試、武會試,獲「武進士」頭銜 |

多擔任中低階武官起跳 |

|

皇帝特擢 |

因特殊才能或政治需求被破格提拔(如戚繼光) |

需有權臣推薦 |

其他限制條件

-

籍貫限制:邊疆將領多由本地世襲軍户擔任,避免外調引發叛亂。

-

政治審查:需身家清白,無前科或涉及黨爭。

-

體能要求:需通過騎射、兵器等實測,年邁者通常不予晉升。

明朝軍階何時開始確立?歷史演變過程揭秘

明朝軍階制度始於洪武元年(1368年),隨着朱元璋建立明朝而逐步確立。「明朝軍階何時開始確立?歷史演變過程揭秘」這一問題的答案,可從其軍事體系的三階段演變中窺見端倪:

|

時期 |

主要特徵 |

代表性軍階 |

|---|---|---|

|

洪武初期 |

廢元制、設衞所 |

指揮使、千户、百户 |

|

永樂至正德 |

增設五軍都督府 |

都督、總兵、參將 |

|

嘉靖後期 |

募兵制興起,軍階混亂 |

遊擊、把總、哨官 |

明朝軍階的演變與政治環境密切相關,且隨著朝代發展呈現明顯階段性特徵。洪武年間,明太祖朱元璋為徹底消除前朝軍閥割據隱患,大刀闊斧推行軍事改革,建立「衞所制」這種兵農合一的特殊體制。當時軍階體系嚴格分為三級:最高為指揮使(正三品),統領一衞5600人;其下設千户(正五品)管轄1120人;最基層則是百户(正六品)統領112人。每個衞所都配有專屬屯田,形成自給自足的軍事據點。

永樂時期因頻繁北伐蒙古與經營邊疆,軍事需求劇增。明成祖朱棣改組中央軍事機構,設立五軍都督府分管全國都司衞所,並在戰時委派總兵官(多由公侯伯擔任)節制數省兵力。值得注意的是,此時出現「掛印將軍」等臨時性高階職位,如征虜將軍、平蠻將軍等,戰後即解除兵權,反映朝廷對武將的防範心理。

到明朝中後期,衞所軍戶大量逃亡,戰鬥力銳減。嘉靖年間倭寇肆虐時,傳統衞所兵已不堪使用,地方將領如戚繼光等紛紛改採募兵制,組建「戚家軍」、「俞家軍」等私兵部隊。這些新軍衍生出「遊擊將軍」(從三品)、「參將」(正三品)等非正式軍階,實際權力往往超越衞所指揮使。萬曆朝鮮之役時,前線甚至出現「提督」統轄多鎮總兵的現象,原有軍階體系完全失序。這種變化實質上是軍事權力從中央向地方將領轉移的過程,也埋下明末左良玉等軍閥坐大的隱患。